Antonino Di Prampero

Antonino Di Prampero

Questa immagine, 'Di Prampero Antonino', è stata fornita da Ignota.

|

Il padre di Antonino era Giacomo Di Prampero e la madre era Vittoria Tartagna.

I nonni paterni si chiamavano Antonino Di Prampero e Pisana Caiselli.

Lui ha avuto un fratello e una sorella, di nome Ottaviano e Pisana.

E' deceduto all'età di 84 anni il 27 Dicembre 1920 a Roma (Italia).

Note sulla Morte

Atti Parlamentari - Commemorazione

Fabrizio Colonna, Vicepresidente

Onorevoli colleghi! Lutti dolorosissimi ci hanno colpito durante la breve sosta dei nostri lavori. [...]

Onorevoli senatori, una profonda commozione riempie il mio animo nel darvi l'annunzio ben triste della improvvisa, fulminea scomparsa, avvenuta ieri in Roma, di uno dei nostri più venerandi colleghi, del conte Antonino Di Prampero, che fino all'ultima settimana abbiamo visto fra noi con assiduità impari ai suoi tardi anni.

Egli nacque in Udine il 1° aprile 1836 da antica e nobile famiglia friulana e di severi studi nutrì la sua giovinezza conseguendo brillantemente la laurea in giurisprudenza nella Università di Bologna. Ancora studente s'infiammò del santo entusiasmo di amor patrio, che lo animò poi in tutta la sua vita, e nel 1859, volontariamente abbandonando gli agi della famiglia per le fatiche e i pericoli del campo, prese parte gloriosa alle guerre dell'indipendenza nazionale, guadagnandosi una medaglia d'argento al valor militare nella battaglia di Castelfidardo ed una di bronzo nell'assedio di Gaeta.

Tutti i gradi ei percorse nell'esercito da soldato, nella battaglia di San Martino, a colonnello, fino a quando colpito dai limiti di età cessò dal servizio attivo.

Il conte Antonino Di Prampero fu fecondo scrittore nelle branche più disparate, in tutte addimostrando un ingegno vivace ed una profonda coltura. Delle numerose pregevoli sue opere meritano speciale menzione: "La proporzionalità delle rappresentanze e le elezioni politiche nel Friuli", "Le memorie sull'ultima dominazione austriaca e la liberazione del Veneto nel 1866", "Il glossario geografico friulano", "Un saggio di tavole dei logaritmi quadratici" da lui inventati; ed, ancora più preziosa, la pubblicazione ed illustrazione di moltissimi documenti e statuti antichi del Friuli, nella quale opera rivelò uno spirito acuto di ricerca.

Parte non meno attiva prese alla vita pubblica nella quale fu adamantino conservatore, e quel medesimo entusiasmo, che lo aveva appassionato nel cooperare alla formazione dell'Italia una, ebbe per l'organizzazione e l'amministrazione degli enti pubblici, con una onestà ed integrità di carattere, dinanzi alle quali anche gli avversari più ostinati si inchinavano riverenti. Nel 1866 venne eletto deputato per il collegio di Udine, e dal 1867 partecipò intensamente alla vita locale della sua regione, occupando tutte le cariche pubbliche del comune e della provincia, da consigliere comunale a sindaco, da membro a presidente del Consiglio provinciale, posto che tenne per molti anni dal 1887 con sommo onore. Numerose altre cariche pubbliche egli coprì, in tutte portando la sua grande operosità.

Nominato senatore il 4 dicembre 1890, fu parlamentare di eccezionale attività, intervenendo spesso nelle più importanti discussioni. Tenuto sempre da noi nella maggiore considerazione, circondato dalla stima e dall'affetto di quanti lo conoscevano, fu nel 1896 eletto segretario di questo Ufficio di Presidenza e tale carica ebbe costantemente confermata fino al novembre del 1918, quando l'alto senso di ammirazione e di venerazione che in tutti era venuto sempre più crescendo, gli meritarono la nomina a Vicepresidente, confermatagli nella presente legislatura a seguito della unanime designazione del Senato.

Gli ultimi anni non furono, invero, per il conte Di Prampero di sereno riposo, come bene egli avrebbe meritato dopo una vita sì operosa, nella quale tutte le energie egli aveva dato al suo paese: e quasi che il destino avesse voluto mettere la sua anima invitta a nuova e più dura prova, egli vide la sua cara Udine di nuovo occupata dall'antico dominatore, e dei suoi cinque figli, che all'inizio della nuova guerra egli aveva tutti dati alla patria, non potendo egli stesso per la tarda età coprirsi di novella gloria sui campi di battaglia, i due più a lui diletti, l'unica figlia, dama della Croce rossa, ed il più giovane, ufficiale, lasciare la vita per la grande causa. Ma di tale sacrificio, che pur lo privava di esistenze a lui tanto care, egli fu sempre orgoglioso ed i suoi discorsi tenuti in varie occasioni palpitarono sempre del medesimo entusiasmo per il raggiungimento pieno delle aspirazioni nazionali, e mai si appartò dai nostri lavori, al paese dedicando fino all'ultimo tutte le sue energie. Così scompare il conte Di Prampero, lasciando un senso di profonda mestizia ed un vuoto immenso fra noi, che avevamo imparato ad apprezzarne le grandi doti di mente e di cuore. Candida figura, noi l'avremo ognora presente quale esempio mirabile di cittadino e patriota da additare alle generazioni future.

Innanzi alla inesorabilità del fato che ci priva così crudelmente di sì venerando uomo, noi ci raccogliamo in profondo dolore e mandiamo alla memoria dell'illustre estinto un commosso saluto, esprimendo alla famiglia desolata le più vive condoglianze. (Vive approvazioni).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell’interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell’interno. La splendida commemorazione fatta dal Presidente dell’Assemblea ha ricordato i grandi servizi resi dai due uomini ora scomparsi; essa dimostra la gravità della perdita che il Senato ha fatto.

Il Governo si associa veramente di cuore al compianto per questi due uomini che resero tanti servizi alla patria, ricordando specialmente il senso d’alto patriottismo del senatore Di Prampero, e augurando che le nuove generazioni si ispirino a questi nobili esempi. (Approvazioni).

MORPURGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO. Ho chiesto di parlare unicamente per proporre che, oltre alla famiglia del compianto Vicepresidente Di Prampero, il Senato voglia compiacersi di inviare condoglianze anche al Comune ed alla Provincia di Udine. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Non credo che sia necessario di mettere in votazione la proposta del senatore Morpurgo, poiché il Senato non potrebbe che approvarla. Saranno inviate condoglianze, secondo il desiderio espresso dall’onorevole Morpurgo, anche al Comune e alla Provincia di Udine.

Senato del Regno, Atti parlamentari. Discussioni, 28 dicembre 1920.

Note Generali

Titoli nobiliari

Conte,

Nobile di Udine

Nobile parlamentare del Friuli

Signore di Gemona, Prampero e Ravistagno.

Titoli di studio:

Laurea in giurisprudenza (1)

Scuola militare

Presso:

Università di Bologna (1)

Scuole militari:

Accademia militare di Ivrea

Professione:

Militare di carriera (Esercito)

Altre professioni:

Possidente

Carriera:

Tenente (Regno di Sardegna) (1860)

Capitano (1863)

Tenente colonnello (1881)

Colonnello nella riserva (1895-1901)

Cariche politico - amministrative:

Sindaco di Udine (1871-1878) (1900-1901)

Segretario del Consiglio provinciale di Udine (1872)

Vicepresidente del Consiglio provinciale di Udine (1874-1886)

Presidente del Consiglio provinciale di Udine (1887-1892)

Sindaco di Tavagnacco (Udine) (1892-1894)

Cariche amministrative:

Consigliere comunale di Udine (1867)

Assessore comunale di Udine (1867)

Consigliere provinciale di Udine (1869)

Consigliere comunale di Tavagnacco (1876)

Consigliere comunale di Magnano in Riviera (1882)

Cariche e titoli:

Vicepresidente del Comizio agrario di Udine [1873-1881ca]

Colonnello della Guardia nazionale di Udine (1866)

Ufficiale d'ordinanza onorario di SM il Re (1866)

Ispettore per gli scavi e monumenti del Friuli (1887-1904)

Presidente del Consiglio superiore del catasto (1900)

Membro della Commissione d'inchiesta sull'andamento della Biblioteca del Senato (ottobre 1902-23 febbraio 1903)

Socio della Società geografica italiana (1868)

Socio corrispondente della Consulta araldica (1871)

Socio della Deputazione di storia patria [per le Venezie] (1880)

Socio ordinario dell'Accademia di Udine (1858)

Socio onorario della Deputazione di storia patria [per le Venezie] (1897)

----------------

da: http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/prampero-di-antonino/

PRAMPERO (DI) ANTONINO (1836 - 1920)

amministratore pubblico, senatore, patriota, studioso

Esponente della famiglia castellana che ebbe voce nel General Parlamento del Friuli, figlio di Giacomo e di Vittoria Tartagna, nacque a Udine sotto il dominio austriaco nel 1836. Dal 1844 fu convittore a Monza nel collegio dei barnabiti e dal 1853 a Milano frequentò i corsi della Facoltà politico-legale di Pavia e, assecondando i suoi spiccati interessi, lezioni di fisica, chimica e agraria. Si laureò in giurisprudenza nel 1860. P. rafforzò nell’ambiente lombardo, manifestamente ostile all’Austria, quei sentimenti di italianità acquisiti in famiglia che gli consentirono, nei lunghi anni di vita, di dare incessantemente il suo contributo di soldato, di politico, di studioso alla formazione dell’unità d’Italia e all’ammodernamento della società. Uomo di carattere aperto, mente dinamica e poliedrica, ferma volontà, guardando al Piemonte di Cavour con i patrioti milanesi, tra cui gli amici dal Verme, del Majno, Ulrich, Melzi, Borromeo e Nievo, si preparò alla riscossa nazionale, veicolando notizie, progetti ed idee (anche mediante le redazioni de «Il crepuscolo» di Tenca e, dal 1860, de «La Perseveranza» di Valussi) tra la Torino sabauda (dove l’Antonini raggruppava gli esuli politici) e i cospiratori della sezione quinta del comitato friulano, incentrato su casa Kechler. Nel 1859, lasciata di nascosto la terra natìa, fu uno dei primi friulani ad arruolarsi nell’esercito sardo e a partecipare come allievo della scuola militare di Ivrea alla campagna in Lombardia. Partecipò poi, sottotenente di fanteria e aiutante di campo del generale Cialdini, alla campagna del 1860-1861 meritando la medaglia di bronzo, quella d’argento al valor militare per la battaglia di Castelfidardo e la menzione onorevole per l’assedio di Gaeta. Nel 1863-1865 partecipò a varie missioni per rilievi topografici in Romagna, che lo portarono ad incarichi militari più elevati e all’approfondimento di conoscenze meteorologiche, matematiche e statistiche, che in seguito utilizzò, interloquendo con specialisti quali Taramelli, Marinelli, Bodio, sia per pubblicazioni scientifiche, sia in politica come strumenti tecnici di appoggio all’azione istituzionale. Con Cialdini, comandante supremo dell’esercito italiano, nel 1866 entrò in Udine, dove fu nominato colonnello della guardia nazionale e ufficiale d’ordinanza onorifico del re. In quell’anno, annesso il Veneto all’Italia, P. lasciò il servizio attivo nell’esercito e iniziò come deputato del collegio di Udine a riversare doti ed esperienze nel rafforzamento dello Stato. Prendendo a modello Cavour, Sella e Crispi, senza mai rinunciare ai propri convincimenti di liberaldemocratico, P. continuò il suo impegno pubblico in Friuli. Ricoprì vari incarichi amministrativi: sindaco di Udine e di Tavagnacco, fece parte del consiglio provinciale per qualche decennio anche come presidente. Divenne senatore nel 1890. Come politico, interagì per la soluzione di problemi locali, nazionali ed internazionali, dialogando con i Paesi esteri (la Romania per l’emigrazione agricola), anche se avversari (l’Austria per la costruzione della ferrovia Pontebbana). Il suo operato toccò vari ambiti dell’organizzazione dello Stato e in particolare la revisione della legge elettorale, dell’anagrafe, dello stato civile. Tra i più significativi riconoscimenti, oltre a numerosi incarichi onorifici in enti e società, P. ebbe nel 1871 la cittadinanza onoraria del comune di Roma, la medaglia di bronzo per le pubblicazioni statistiche dal Ministero del commercio, industria e agricoltura, e quella d’argento per il censimento della popolazione (ottenuta anche nel 1873 e 1882). Ebbe le più alte onorificenze dell’ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro e dell’ordine della Corona. Nel periodo friulano fondò le basi per la continuità della propria famiglia (il matrimonio del 1875 con Anna Kechler e la nascita di sei figli). Mise in opera in loco le strutture atte allo sviluppo – anche umanitario e culturale – e alla salvaguardia del territorio (ad es. Consorzio Ledra-Tagliamento, Consorzio per la difesa della sponda destra del Torre, Associazione agraria, comitati esposizioni regionali ed internazionali, Croce Rossa Italiana, Ospedale, Istituto esposti e maternità, Società di mutuo soccorso ed istruzione degli operai, Società Dante Alighieri), senza trascurare peraltro studi scientifici nel campo storico-documentario, legislativo, matematico, che diramò a sue spese nelle sedi più qualificate (nel 1911 l’Enciclopedia Britannica citò il suo Saggio di tavole dei logaritmi quadratici del 1885). Per il congresso internazionale geografico di Venezia del 1881 redasse il Saggio di un glossario geografico friulano dal VI al XII secolo, opera che per la prima volta in Italia raccoglieva le principali documentazioni dei nomi di luogo di un’intera regione. Allo scoppio della prima guerra mondiale P., ormai addentro negli anni, si allineò al pensiero di Salandra e, dapprima prudente, divenne interventista quando vide posti in gioco valori per lui irrinunciabili, per la diffusione dei quali si era speso attraverso svariati comitati commemorativi del Risorgimento, scritti e conferenze personali. Non se ne pentì anche se nel conflitto perse due figli, Bruno e Bianca, seppe ferito il figlio Carlo e disperso per tre anni il figlio Francesco, e con la presidenza a lui affidata del Comitato di patronato per i profughi friulani ebbe l’onere di seguirne i tristi casi sparsi per l’Italia. Festeggiò invece nel 1918 la vittoria con il primogenito Giacomo che, pur non armato per limiti di età e di salute, grande ruolo ebbe nella difesa delle terre invase. Motu proprio del re, P. fu decorato alla memoria dei figli ed ebbe la vicepresidenza del Senato, dove nel 1919, alla vigilia della conferenza di Parigi, fu primo firmatario di un ordine del giorno a sostegno dei delegati italiani per il riconoscimento in quella sede dei diritti dell’Italia di sedere al tavolo internazionale, con fede nell’avvenire della patria. P. morì a Roma il 27 dicembre 1920, donde con grandi onori fu portato a Udine, e qui sepolto.

Chiudi

Marisanta de Carvalho di Prampero

Antonino e Anna si sono sposati con una cerimonia civile nel 1875. Essi hanno avuto quattro figli e una figlia, di nome Giacomo Carlo, Carlo Gaetano, Francesco Roberto, Bruno Vittorio e Bianca Natalia.

-

Figli

Note sulla Morte

Infermiera Volontaria, morta 08/12/1915 a Udine per Malattia

da Opuscoletto "Bianca di Prampero", Udine, Ribis, 1994 di Gianfranco Ellero: figlia del conte Antonino e della Kechler Anna, famiglia nobile friulana. Il conte Antonino fu un senatore del Regno d'Italia. Bianca (secondogenita) aveva una sorella, Costanza, e quattro fratelli: Giacomo, Carlo, Francesco e Bruno. Quest'ultimo morì in guerra il 15/11/1915, ventitrè giorni prima della morte di Bianca. Bianca, molto attiva nelle arti domestiche, nell'attività sportiva e nella pubblica beneficenza, fu attratta dalla fotografia, che però dovette un poco abbandonare durante la guerra; dal 1910 fu nominata vicepresidente del sottocomitato della Croce Rossa in Udine. Quando morì, stremata dalle fatiche dell'assistenza in corsia e dal dolore per la morte di suo fratello Bruno, fu celebrata soprattutto per il suo impegno a favore dei sofferenti. L'autore ringrazia la contessa Marisanta di Prampero, illuminata ordinatrice e custode dell'Archivio di famiglia, dal quale provengono tutte le immagini riprodotte in questo volumetto.

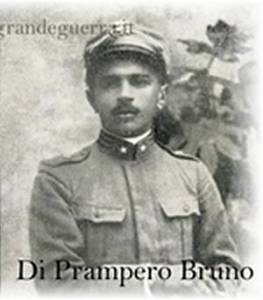

Note sulla Morte

Decorato Medaglia d'argento al V.M. Sottotenente di complemento Reg. cavalleggeri di Monferrato morto il 15/11/1915 sul Podgora per ferite riportate in combattimento (scoppio di una granata).

Giacomo Carlo Di Prampero

Giacomo Carlo Di Prampero

Giacomo Carlo è nato il 26 Luglio 1876 a Udine.

E' deceduto all'età di 77 anni nel 1953 a Tavagnacco (UD).

Bianca Natalia Di Prampero

Bianca Natalia Di Prampero

Bianca Natalia è nata il 25 Dicembre 1880 a Udine.

E' deceduta in guerra all'età di 34 anni il 8 Dicembre 1915 a Udine.

Bruno Vittorio Di Prampero

Bruno Vittorio Di Prampero

Bruno Vittorio è nato il 26 Settembre 1892 a Tavagnacco (UD).

E' deceduto in guerra all'età di 23 anni il 15 Novembre 1915.